第一次世界大戦の開戦要因をナショナリズムと経済の側面から検討

【本研究の概要】

2014年は第一次世界大戦の開戦から100周年であり、国内外で関連するイベントや研究書の出版が相次ぎました。本学研究推進機構超域学術院の左近幸村テニュアトラック准教授も、小野塚知二・東京大学大学院経済学研究科教授が企画した政治経済学・経済史学会の春季総合研究会「第一次世界大戦開戦原因の謎―国際分業が破壊されるとき」(東京大学、2014年6月28日。ちょうどサライェヴォ事件の日)で報告を行い、その成果は小野塚知二編『第一次世界大戦開戦原因の再検討―国際分業と民衆心理』(岩波書店、2014年)の第3章「経済的相互依存関係の深化とヨーロッパ社会の変容」として刊行されました。

先述のように2014年は第一次世界大戦関連のイベントや出版が相次ぎましたが、開戦原因に着目したものは意外と限られています。しかし、イギリスの3C政策とドイツの3B政策の対立が発展して世界大戦に至ったという、長らく日本の学校で教えられてきた説は、最新の研究成果に照らし合わせるとかなり根拠の乏しいものです。そこで小野塚教授を中心として、近代ヨーロッパ史を研究している研究者計7名が、政治、経済、社会、思想等々のそれぞれの分野から、開戦原因を検討しました。本書は、『毎日新聞』2015年2月1日朝刊の「今週の本棚」欄において、加藤陽子・東京大学人文社会系研究科教授により「書き手の導く開戦原因に耳を傾けるのは近年にない痛快な体験だった」と評されるなど、高い評価を得ています。

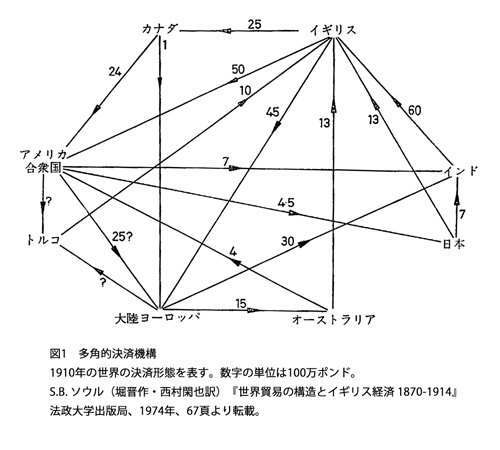

本書において左近准教授は経済的側面を担当しました。大戦直前の世界経済は、イギリスを中心とする多角的決済機構として経済史家の間では捉えられています。そうしたイギリス中心の経済機構に対し、ドイツがマルク決済圏を築くことでイギリスの覇権への挑戦を試み大戦に至ったという構図が、かつて日本の代表的な経済史家たちが示したものです。しかし本研究では、ドイツの政府首脳が戦争によってイギリスとの経済摩擦を解決しようとしたという説は根拠が乏しく、それどころか英独間では経済協調も見られるということを指摘しました。

代わりに本研究が強調した点は2点あります。1点目はナショナリズムの広まりです。経済発展に伴う社会の変容により、1870年代からヨーロッパ各国では「(失われた)伝統への回帰」が広く叫ばれるようになりました。ナショナリズムはもともと、身分制を打倒して平等な国民の国家の建設を目指す運動だったのが、19世紀の末には「伝統への回帰」という形で、保守反動的な傾向も持つようになります。ナショナリズムが各国で政治的立場を問わず広く人々に受け入れられていたことは、サライェヴォ事件が史上初の総力戦体制の引き金になった、重要な背景だと考えられます。

もう一点は、ロシアとドイツ、オーストリアの対立です。もちろんこれに関する先行研究はありますが、本研究の特徴はオデッサの経済界の動向に着目し、ロシアの民間がバルカンでの対立を煽った側面があることを明らかにしました。

現代世界、特に東アジアでは、経済的な相互依存がますます密接になる一方で、各国内でのナショナリズムの高まりと国同士の政治的な対立が目立つようになっています。100年前のヨーロッパと今の東アジアには相違点も多くありますが、第一次世界大戦が開戦に至った背景から現代の私たちが学べることは少なからずあるはずです。

【用語解説】

- サライェヴォ事件

1914年6月28日、オーストリア=ハンガリー帝国の皇太子夫妻がサライェヴォでボスニア人の青年によって狙撃されて死亡した事件。これをきっかけとして第一次世界大戦が起こった。 - 3C政策、3B政策

3Cとはカイロ、ケープタウン、カルカッタ(コルカタ)、3Bとはベルリン、バグダッド、ビザンティウム(イスタンブール)。それぞれイギリスとドイツの対外膨張の拠点を指すとされる。 - 多角的決済機構

S.B. Saul, Studies in British Overseas Trade, 1870-1914. Liverpool University Press, 1960.で提唱された考え方。1870年ごろから1914年までの世界貿易を図1のように捉える。現在、定説として多くの研究者に受け入れられている。

- マルク決済圏

基軸通貨をマルクとする経済圏。大戦直前、ドイツとスウェーデン、デンマーク、ルーマニア、イタリア、オーストリア=ハンガリー、そして部分的にアメリカとの貿易で、マルクが基軸通貨として使用されていた。

お問合わせ先

- 新潟大学研究推進機構超域学術院 左近幸村

Tel/Fax:025-262-6859